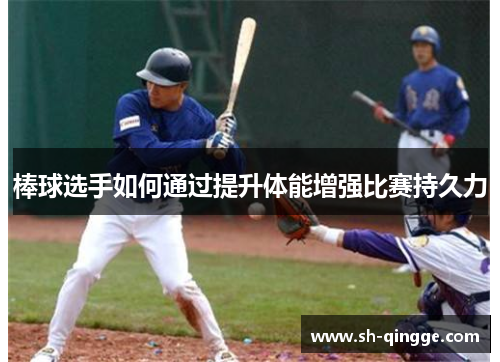

在棒球比赛中,持久力是决定选手表现的关键因素之一。无论是进攻时的冲刺跑垒、防守时的快速移动,还是投手长时间保持精准控球,都需要强大的体能支撑。本文从科学训练、专项耐力、力量强化和恢复管理四个维度,系统探讨棒球选手如何通过体能提升延长比赛续航能力。通过有氧与无氧训练结合、功能性力量培养、动作模式优化以及个性化恢复方案,选手能够在高强度对抗中维持技术稳定性,有效降低疲劳积累,最终实现从单场爆发到赛季持续输出的能力跃升。

1、科学训练体系构建

棒球选手的体能训练需要遵循周期性原则,将赛季划分为准备期、比赛期和过渡期。准备期侧重基础体能储备,通过长距离慢跑提升心肺功能,每周安排3-4次持续40分钟的有氧训练。比赛期则转为高强度间歇训练,模拟实战中短距离冲刺与间歇休息的节奏,例如采用30秒全力冲刺接1分钟慢走的循环模式,有效提升乳酸耐受能力。

动作模式专项化是体能训练的核心方向。针对击球手的旋转爆发力,设计药球侧抛、抗阻挥棒等训练;对投手则加强肩袖肌群稳定性训练,使用弹力带进行外旋抗阻练习。通过动作捕捉系统分析技术动作中的能量消耗特点,制定个性化的能量补充策略,确保训练内容与比赛需求高度契合。

V体育数据化监控为训练提供精准指导。运用心率带、GPS追踪器实时监测训练强度,将最大摄氧量(VO2max)提升至55ml/kg/min以上。血乳酸检测帮助确定个体无氧阈值,据此调整训练负荷,避免过度疲劳积累。定期进行功能性动作筛查(FMS),及时纠正肌肉失衡问题。

2、专项耐力深度开发

棒球运动的间歇性特征要求选手具备快速恢复能力。设计模拟比赛场景的循环训练:包含10次20米折返跑、5次爆发性传接球、3组核心抗旋训练,组间休息时间从3分钟逐步压缩至90秒。这种训练模式能有效提升ATP-CP系统再合成效率,使选手在局间休息时更快恢复体能储备。

能量代谢系统优化需要分层推进。基础阶段通过游泳、自行车等低冲击运动改善毛细血管密度,中期引入法特莱克变速跑强化心肺适应能力,高阶训练则采用负重背心进行斜坡冲刺,将无氧功率输出提升15%-20%。营养师同步调整碳水化合物摄入比例,确保肌糖原储备充足。

神经肌肉协调性训练常被忽视却至关重要。平衡板上的单腿投掷练习能增强动态稳定性,反应球训练提升视觉-动作反应速度。通过振动台进行抗阻训练,可同时激活更多运动单位,这种神经驱动强化使选手在比赛后半段仍能保持动作精准度。

3、功能性力量强化

核心力量是力量传导的中枢。除常规平板支撑外,进阶训练包括悬垂举腿接药球转体、波速球单手俯卧撑等复合动作。通过八周针对性训练,选手的躯干旋转力量可提升30%,这直接转化为击球时的扭矩生成效率和投球时的力量传导效率。

下肢爆发力决定动作启动速度。采用奥林匹克举重衍生动作,如高翻、抓举的简化版,配合跳箱训练发展快速伸缩能力。针对跑垒需求,设计侧向单腿跳接加速跑组合训练,强化变向时的蹬地力量。数据表明,垂直纵跳高度每增加2厘米,盗垒成功率提高5%。

上肢力量训练需兼顾耐力与爆发。使用可变阻力器械进行离心收缩训练,延长肌肉张力持续时间。针对捕手和投手的特殊需求,设计手腕屈肌的等长收缩练习,使用握力器完成500次/日的渐进负荷,显著提升连续传球的控制能力。

4、系统恢复管理策略

主动恢复手段贯穿训练周期。在每日训练后安排冷水浴(12-15℃)10分钟,促进炎症因子清除。使用加压腿套进行低强度有氧运动,加速代谢废物排出。每周1次的全身筋膜放松课程,配合呼吸训练,能将肌肉粘滞性降低40%,维持关节活动度。

睡眠质量管理系统化实施。通过可穿戴设备监测深睡时长,采用温度调节(卧室保持16-18℃)、白噪音干预等方式提升睡眠效率。午间安排20分钟可控皮质醇释放的小憩,帮助神经系统快速重置。研究显示,连续4周睡眠优化可使最大摄氧量提升2.3%。

营养补充策略与训练周期联动。比赛日采用碳水化合物填充法,赛前3小时摄入低GI值食物,局间补充BCAA支链氨基酸。针对夜场比赛,调整电解质补充比例,添加镁元素缓解神经兴奋性。恢复期增加ω-3脂肪酸摄入,加速微损伤修复。

总结:

棒球运动的持久力提升是系统工程,需要科学训练、专项强化、力量发展和智能恢复的多维协同。通过周期化训练设计,选手能够建立适应比赛节奏的能量代谢体系;功能性力量训练则确保技术动作在疲劳状态下依然高效输出;而精准的恢复管理成为延续运动表现的生命线。

现代棒球对体能的要求已从单纯的力量储备转向动态适应能力。未来训练将更加注重生物力学分析与神经适应训练的结合,通过可穿戴设备实时反馈调整负荷。唯有建立个体化的体能提升方案,选手才能在漫长的赛季中持续释放竞技潜力,将持久力转化为制胜力。